Experiencias de implementación de Godot en proyectos educativos

Introducción

Luego de la reforma constitucional de 1994 el estado nacional se retiró de la gestión de la educación en las provincias. De esta forma se terminó sosteniendo un Ministerio de Educación que no tenía a cargo más que un puñado de escuelas universitarias y unas pocas políticas públicas nacionales. Esta retirada en bandada implicó un montón de problemas estructurales que aún hoy cargamos y seguiremos cargando, pero que a su vez, fueron también la base para que el estado federal participe desde otro lugar. Dentro de esas políticas educativas federales se encuentran Educ.ar, una Sociedad del Estado que terminó abarcando a cosas tan dispares como Encuentro o PakaPaka y Conectar Igualdad.

Dentro de Conectar Igualdad se desarrolló, además del conocido y premiado plan homónimo de reparto de netbooks a estudiantes y docentes de la patria, espacios educativos no tradicionales, originalmente llamados Infinito x Descubrir (IxD) y finalmente conocidos como “Conectar Lab”. Estos últimos se hallan en varias ciudades del país, a saber: Jujuy, Resistencia, Neuquén, La Rioja y Posadas. En este me desempeñé desde mediados del 2023 como tallerista, junto a un equipo de trabajo interdisciplinar que aunaba a personas de distintas ramas profesionales: programadores, diseñadores, artistas visuales, docentes, pedagogos, músicos, fotógrafos, entre otros perfiles.

Conectar Lab como un hacklab

Para entender qué es el Conectar Lab primero me gustaría explicar qué entiendo yo por el espacio, más allá de las definiciones formales de la estructura laboral enmarcada dentro de un espacio organizado a través de políticas educativas nacionales.

Los Conectar Lab al ser espacios de educación no formal se organizan dentro tres líneas de trabajo: arte, ciencia y videojuegos. Para poder llevar a cabo dichas ramas se cuenta con un equipamiento acorde a esas necesidades: hay microscopios, un estudio de sonido, equipamiento para grabaciones audiovisuales, computadoras, tabletas digitalizadoras, instrumentos musicales, proyectores y otros equipamientos propios de espacios que brindan ese tipo de propuestas.

Esta composición material, sumada a lo variado del equipo de trabajo hacen que el espacio físico sea pensado claramente como un hacklab. No por nada en el nombre figura la parte de “Lab” que refiere a “laboratorio” siendo una conexión directa a la figura de los “laboratorios de hackers”, o hacklabs, que tuvieron su auge en los EEUU y Europa de mediados de los años 90. Justamente son estos espacios un lugar de confluencia entre distintos perfiles, ya sea del mundo de la informática más dura como del arte, las ciencias sociales, el periodismo, la educación, la cultura DIY y maker. En los hacklabs estos perfiles que raramente podían compartir algo, se unían para concretar proyectos tecnológico-sociales, debatir sobre tecnopolítica, software libre y activismo en general.

De esta manera, a mi entender, la esencia de los Conectar Lab es justamente ser un hacklab, un espacio físico dispuesto a la creación mediante la confluencia de distintos perfiles que aportan miradas y conocimientos dispares. Pero, a diferencia de los hacklabs tradicionales, en los Lab lo que orienta toda la actividad es lo educativo enmarcado dentro de un proyecto institucional de alcance federal bajo la órbita pedagógica de Educ.ar y Conectar Igualdad. El primero pone sus más de 22 años de experiencia en la gestación de propuestas educativas innovadoras y experimentales; el segundo pone los “fierros” técnicos y también la experiencia de más de 10 años de existencia en los que no solo se entregaron netbooks sino también se diseñaron una miríada de propuestas educativas en torno al ecosistema de Huayra Linux, el sistema operativo de Conectar Igualdad.

Algún avispado o caído del catre podrá decir que un hacklab nada tiene que ver con la presencia del Estado, sino más bien, todo lo contrario, ya que en ese tipo de espacios siempre hubo una tradición “anarquista” o “anti-estatista”. La tradición del hacklab es propia de Europa y EE.UU, es decir, otras idiosincrasias, problemáticas, modos de ver el mundo, etc. En dichas regiones, el acceso a la tecnología y la brecha digital no parecen ser un problema mayor como sí lo es en nuestras latitudes. De esta manera, los hacklabs sudacas muestran otras lógicas, otras luchas, otras inquietudes que tal vez no tengan en sus geografías de origen. Por eso creo que los Conectar Lab funcionan como hacklabs ya que sintetizan la cuestión de la brecha digital y la concreta dentro de proyectos educativos, brindando a estudiantes las posibilidades de acceder, utilizar, apropiarse y experimentar con tecnología que de otra manera quizás no pudieran hacerlo.

La programación dentro de la curricula escolar.

Desde hace décadas venimos escuchando a adalides de la educación y tecnócratas ministeriales explicarnos cómo la programación en el aula vendrá para salvar todos los problemas de la humanidad. Quienes normalmente miramos estas propuestas con cierto desdén y hasta risa nos suelen catalogar de tecnófilos o retrógrados. Mas la evidencia nos demuestra todo lo contrario: la programación se viene metiendo en el aula, de manera completamente corporativa, desde los años 80 a través de diferentes experimentos. En la ciudad de Buenos Aires fueron varias empresas (Talent o Pecos) las que comercializaron soluciones informáticas adaptadas al aula con mayor o menor éxito. Muchos adultos jóvenes también recordarán sus primeras andanzas utilizando el clásico Logo; solo unos pocos vieron en esa experiencia un trampolín para desarrollar una carrera o profesión.

La realidad es que las propuestas de programación en educación generalmente son mal implementadas y pésimamente organizadas. Por un lado, la realidad argentina nos atropella: escuelas con aulas reventadas, docentes con pésimos salarios y sobrepasados de tareas, niños y niñas con infinidad de problemáticas no atendidas, cursos estallados de alumnos, distritos donde no se consiguen docentes, entre otras tantas cuestiones. Por otro lado, generalmente todo este tipo de propuestas termina recayendo en los docentes de aula que no solo no están capacitados (no tenemos por qué estarlos) sino que además se encuentran atestados y desbordados por todas las situaciones que deben solucionar en el aula. Normalmente se suele anunciar también la incorporación de perfiles técnicos dentro de las escuelas, pero la realidad es que nadie que sepa programar o tenga un perfil de ese estilo querrá hacerlo bajo un salario docente que casi siempre suele estar entre la linea de pobreza e indigencia.

Desarrollo de videojuegos fuera de aula

No hace falta citar bibliografía de las ciencias de la educación para comprender que los alumnos y alumnas trabajan de distinta manera cuando se los saca del aula para realizar actividades fuera de ella. La rutina del día a día en muchos casos termina empantanando el quehacer del alumno y del docente. Heredamos un sistema educativo del siglo XIX y poco ha cambiado; una de las cosas que definitivamente no cambió es la modalidad del aula con docentes y alumnos.

En este sentido, el Conectar Lab se plantea como un espacio extra-escolar que recibe a estudiantes y docentes que buscan llevar a cabo proyectos educativos enmarcados en alguna de las tres líneas de trabajo pero fuera del aula. Esto tiene muchísimas ventajas y todo el tiempo son recalcadas por los y las profesoras que vienen con sus cursos. Alumnos y alumnas que apenas se los escucha en la escuela, se despiertan de un letargo para mostrar habilidades que nadie conocía.

En este caso puntual donde trabajamos el desarrollo de videojuegos dentro de proyectos escolares, dicha actividad implica la ejecución de distintas habilidades, ya sea plásticas (diseño visual de personajes, objetos y escenarios), narrativas (creación del guion del juego), sonoras (diseño de música y efectos sonoros) o lógico-matemáticas (la programación en si). Todas estas habilidades resultan muy difíciles de congeniar en la escuela por múltiples razones: no hay tiempo, no hay material y no todas las personas tienen esos saberes. Insisto sobre esto último una vez más: el docente no tiene que saber todo eso ni debe por qué saber programar o utilizar una herramienta de diseño gráfico. No se le puede pedir más a una docencia agobiada y atestada; las capacitaciones en torno a esas habilidades son espejitos de colores: yo no le pido a un médico que sepa de pedagogía ni mucho menos que sepa programar. Al César lo que es del César y a la docencia dejemosle de cargarle de responsabilidades.

Se podría pensar que lo ideal sería que eso existiera en la escuela, es decir, que tengamos edificios escolares con salones de computación equipados y con más personal docente con los conocimientos requeridos para estas tareas. Pero como hemos mencionado antes, debemos apuntar a un modelo educativo donde nuestros alumnos y alumnas no están más tiempo confinados en el aula condenados a un encierro propio de la educación del siglo XIX, sino más bien que hayan más espacios de educación no formales que articulen con las escuelas, tal como hacen los Conectar Lab del país.

Por estas razones el desarrollo de videojuegos pensado como un proyecto transversal debe ser llevada a cabo por fuera del aula. Si bien desde los 80’s se comienza a hablar de programación en la escuela, eso dista bastante del desarrollo de videojuegos, que no necesariamente se debe enfocar exclusivamente en la programación sino más bien en las distintas habilidades que se ponen en juego para un proyecto de esa índole.

Utilización de Godot Engine para el desarrollo de videojuegos en entornos educativos.

Al estar el Conectar Lab enmarcado dentro de los lineamientos de Educ.ar y puntualmente de Conectar Igualdad todo el software que allí se usa es software libre. Se trabaja con el sistema operativo de Huayra Linux, desarrollado para el plan de Conectar Igualdad pero disponible para toda la comunidad que desee utilizarlo. En el caso de desarrollo de videojuegos, el sistema operativo trae consigo varios motores, dentro de los cuales podemos mencionar a Scratch y Godot.

Scratch suele ser la opción más elegida y la más conocida a la hora de trabajar tanto con niños y niñas de primaria como de secundaria, debido a su concepción de la programación orientada a objetos. Bajo esta modalidad, acercarse al desarrollo de juegos es más sencillo ya que no se requiere “escribir código” sino más bien ir agrupando en bloque las acciones que scratch trae más o menos predeterminadas. Programar aquí resulta de unir bloques que contemplan acciones y luego darle “play” a ver cómo todo resulta vivo. Por otro lado, hay un corpus enorme de conocimiento, experiencias, desarrollos y propuestas que giran en torno a Scratch ya que no debemos olvidar, fue un lenguaje pensado exclusivamente para la educación.

Hay algo que me quedó bastante marcado durante la cursada de Enseñanza de las prácticas del lenguaje en mi querido Normal Nº2 Mariano Acosta del populoso barrio de Once: desconfía de quiénes crean algo orientado específicamente a lo educativo. El profesor en ese momento se refería puntualmente a las clásicas novelas “infantojuveniles” que tanto atestan, para bien o para mal, las bibliotecas de las escuelas del país. No quiero decir que no sirvan como recursos o como literatura, pero atarnos siempre a lo “pensado para el aula” muchas veces nos priva de ampliar experiencias y construcción de conocimiento. Scratch está muy bien, es sencillo, es fácil, está pensado justamente para lo que queremos, pero, ¿y qué si apostamos a otra cosa? Obviamente en el aula cuesta ponerse a experimentar y probar cosas nuevas ya que como dije, las necesidades apremian todo el tiempo. Pero eso no significa que no haya que intentarlo, solo que es más difícil hacerlo.

Ventajas a la hora de utilizar Godot Engine en ambientes educativos.

Godot Engine, a diferencia de Scratch, es un motor de programación de videojuegos; esto es, una aplicación mucho más potente, con más herramientas y funcionalidades orientadas al desarrollo de juegos, aunque también es posible desarrollar aplicaciones en general. Debido a la naturaleza misma del software su utilización plantea un conocimiento más amplio de la computadora, logrando así que su aprendizaje conlleve a un aprendizaje integral de lo qué es y cómo funciona una computadora.

Veamoslo de esta manera. En Godot hay que picar código, es decir, hay que programar. Esto implica aprender a utilizar un teclado, algo que los adultos damos por sentado ya que, o bien crecimos con el auge de las computadoras o bien las fuimos incorporando luego. Nuestros alumnos, los jóvenes, no nacieron con computadoras sino con celulares y tablets que las reemplazaron y no saben cuál es la tecla Shift, cuál es la tecla Enter, cómo se borra texto, o incluso cómo se usa un mouse. Por otro lado, tampoco saben lo que es un archivo digital ni mucho menos una extensión, ¡menos aún lo que significa una jerarquía de archivos en un sistema operativo!

Todas esos “conceptos” se solían enseñar en las clases de informática de los años 90’s, de manera aislada, desconectada de todo y sin ningún tipo de valor curricular. Adentrarse a programar con Godot implica obligatoriamente aprender conceptos básicos del uso de una computadora y un sistema operativo pero desde una mirada más global ya que se enmarca dentro de la utilización de la herramienta y no de forma aislada como se hacía en la época de las clases de “computación”.

Adentrarse en Godot requiere iniciarse en la programación, aunque sea tímidamente y de a poco ya que hay muchas cosas que, al igual que Scratch, pueden hacerse sin tocar una línea de código. El manejo de la interfaz, los conceptos de “nodos”, “escenas”, entre otros, son conceptos fundamentales para fomentar un pensamiento computacional y de desarrollo que quizás en Scratch u otros lenguajes similares queda más solapado y en Godot se pone en evidencia al instante, lo cual es una clara ventaja conceptual.

Consideraciones a la hora de enseñar Godot en entornos educativos.

Debido a las cuestiones previamente mencionadas, la enseñanza de Godot no puede ser presentada al aire sin haber evaluado previamente algunas cuestiones básicas.

En primer lugar, hay que considerar la edad de los y las alumnas. Iniciarse en esta herramienta teniendo menos de 10 años puede resultar muy dificultoso y en mi experiencia personal, estudiantes que estén en 4to o 5to grado de la primaria en adelante pueden adentrarse ya en Godot, siempre y cuando estén interesados y motivados.

Por otro lado, hay que tener en cuenta las condiciones materiales. Es imposible aprender a programar en cualquier lenguaje o motor si no se tiene una computadora por estudiante con mouse. El mouse es excluyente. No se pueden usar estas herramientas sin uno. Además, retomando las ideas anteriores, tener un mouse ayuda a que aprendan a como usarlo con el teclado a la vez; de nuevo, una habilidad que tenemos naturalizada los adultos pero que los jóvenes no.

Otra condición material necesaria es tener un proyector y que quién enseñe Godot esté proyectando lo que hace y que los alumnos y alumnas lo sigan. Pero sabido es que un docente no puede dividirse en mil, y que no alcanza uno solo para este tipo de actividades: debe haber otros talleristas que den soporte y orienten a los alumnos y alumnas cuando no encuentran el botón o la opción que se está mostrando. Los jóvenes en la actualidad tienen muchos problemas para concentrarse y una ansiedad galopante que los hace perderse y frustrarse muy rápidamente, por lo que resulta necesario contar con una atención total a lo que sucede en el proyector, a la vez que se precisa de una mirada atenta de parte del resto de talleristas que deben estar brindando ayuda a cualquiera que se pierda.

También es preciso ordenar bien la clase y pensar las actividades con Godot tal cual como si fueran un módulo escolar. Por ejemplo, en una hora reloj, con las condiciones materiales cumplidas, se pueden hacer un montón de cosas, partiendo de, por ejemplo, un primer encuentro donde se logra conocer la aplicación y montar una pequeña escena con objetos cayendo sobre un suelo, todo sin tocar una línea de código. La actividad con Godot es muy demandante a nivel de atención y concentración por lo que no se puede estar más de 50 minutos con la atención de los chicos y chicas, ya que no solo no se puede sostener sino que ademas los termina agobiando.

Experiencias reales de uso de Godot.

Durante el año pasado tuve la oportunidad de guiar 3 procesos distintos de creación de juegos con Godot. Dos de ellos fueron con escuelas secundarias en el marco de los proyectos regulares que se llevan a cabo en el Conectar Lab de Posadas. El otro fue dentro de lo que se conoce como “Escuela de videojuegos”, una propuesta del Lab donde a través de la demanda espontanea venían chicos y chicas a desarrollar sus juegos.

En ambos casos la manera de trabajar es similar: hay una división en grupos donde algunos se dedican al arte visual, otros al sonoro y finalmente algunos deciden hacer el montaje del juego en Godot. En el caso de las escuelas secundarias, tuvieron aproximadamente 12 encuentros de 3 horas semanales, donde cada grupo fue dividiéndose las tareas. Una de las escuelas secundarias tenía aproximadamente 30 alumnos mientras que la otra apenas eran 10, más esto no cambio la lógica de trabajo que consistía siempre en dividirse según la tarea que debían realizar, ya sea dibujar los personajes, los fondos, los tilemaps o bien programar en Godot.

En este caso la lógica fue la que se mencionó. Trabajar con el proyector, mostrar la herramienta e ir de a poco montando el juego, empezando por conocer la interfaz, el sistema de archivos de la computadora, los atajos de teclado, etc, para luego pasar a montar escenas dentro de Godot. La parte más difícil fue obviamente la programación ya que había que copiar el código, con las dificultades que eso conlleva: no saber tipear, no saber cómo se hace un punto, una coma, un signo igual, etc. Pero como se buscaba crear un plataformero simple, que salte, esquive enemigos y recolecte objetos, basto con unas pocas líneas de código para implementar la caminata del player y luego con ese mismo script reciclarlo para el movimiento de los enemigos. En esta etapa era crucial la participación de talleristas que orienten a los que estaban perdidos, simplemente viendo si copiaron bien, si hicieron clic correcto, si tabularon bien, etc.

Pero no solo se trataba de programar. Al crearse un juego de plataformas, los chicos y chicas tenían que pensar las lógicas del escenario, lo que se conoce como “Game design”. Y es aquí donde comenzaban a brillar quienes tenían nociones de videojuegos, ya que repetían patrones y esquemas que habían visto en otros juegos. Quienes no tenían nociones de videojuegos, comenzaron a incorporarlas al ver que sus escenarios no tenían coherencia ni lógica alguna. Cabe destacar que esto se daba en paralelo a que compañeros y compañeras se hallaban dibujando tilemaps, objetos, fondos, los cuales eran pasados en pendrives y cargados por ellos mismos al filesystem del proyecto que desarrollaban en Godot.

El caso de la experiencia de “Club de Videojuegos” fue otra, ya que había chicos de distintas edades, que iban desde los 9 a 15 años, lo cual no imposibilitó el uso de Godot sino que, en todo caso, requirió de mayor atención por parte del equipo del Lab. Pero la lógica previamente mencionada se repetía: algunos se dedicaban al arte visual, otros al sonoro y un grupo a montar todo en Godot. La particularidad estaba en que la haber niños más chicos, tenían aun menos experiencia de computo, pero no por eso menos ímpetu. Recuerdo patente el caso de un niño de 9 años, muy pequeño, pero extremadamente entusiasmado con hacer su videojuego en Godot, prestando suma atención a mis explicaciones en el proyector y copiando como podía las 14 líneas de código que permitían al jugador moverse en el escenario. Ese niño nunca había tocado una computadora, jamás un teclado, pero se sentaba detrás de la computadora con una perseverancia, paciencia, emoción y autosuperación que pocas veces he visto.

Finalmente, cabe mencionar que con tan solo esas pocas líneas de código se expanden muchísimos conocimientos relacionados a la curricula escolar. Al estar realizándose un juego en 2D, hay varias cuestiones de la programación que se mezclan con conceptos matemáticos básicos, como lo son los ejes X e Y, conceptos comunes en la educación secundaria, pero que en primaria se pueden presentar desde el lado de la orientación espacial. Además, la lógica dentro de los llamados “if” (condiciones) son claves para ejercitar el pensamiento lógico-matemático.

Algunas conclusiones

Sin lugar a dudas Godot Engine es una herramienta muy interesante para aplicar en la educación. No hemos hecho siquiera mención a sus requerimientos técnicos para ejecutarse, que son muy básicos, ya que no requiere tener una computadora muy potente para ejecutarse, ni tampoco pide registro de ningún tipo. Solamente es un archivo descargable que pesa poco más de 90 MB y ni siquiera se instala. En contrapartida, tenemos a sus rivales, como Unity o Unreal Engine, sumamente pesadas y con condiciones draconianas para el uso.

Más algo debe quedar en claro. Es imposible forzar el aprendizaje de estas herramientas en el aula. Los docentes no damos a basto. Nos pagan mal y nos exigen de todos lados. Seguir sumando horas dentro del aula es un despropósito. Hay que trabajar por fuera del aula, en espacios como los Conectar Lab, que poseen líneas didácticas y pedagógicas muy bien delineadas y armadas. Pero para eso se requieren perfiles docentes y perfiles técnicos-docentes. Los primeros sobran, los segundos escasean.

Es sumamente necesario que existan más espacios como los Conectar Lab. Las realidades provinciales son muy distintas: probablemente un niño de CABA o del AMBA tenga muchas mas oportunidades de conseguir algún taller de videojuegos en el marco de experiencias educativas no formales que un chico de Misiones o Jujuy.

Lamentablemente estamos en un momento del país en que estas políticas probablemente caigan o sean completamente desfinanciadas. No solo las políticas sino también los docentes y talleristas que trabajamos en estos espacios. Nuestros sueldos son pagados por la provincia, y en este caso puntual es un sueldo de hambre. ¿Se puede tener educación de calidad o, como dicen en Misiones, “Educación disruptiva” si un docente cobra 161 mil pesos? Claramente no.

Finalmente, viva Godot, el Software Libre y Conectar Igualdad. La verdadera Comunidad Organizada es aquella que pone sus conocimientos al servicio de su Comunidad en pos de verla crecer y prosperar. Quienes venimos de la militancia del software libre lo tenemos bastante en claro.

como dicen en Misiones, “Educación disruptiva” si un docente cobra 161 mil pesos? Claramente no.

Finalmente, viva Godot, el Software Libre y Conectar Igualdad. La verdadera Comunidad Organizada es aquella que pone sus conocimientos al servicio de su Lamentablemente estamos en un momento del país en que estas políticas probablemente caigan o sean completamente desfinanciadas. No solo las políticas sino también los docentes y talleristas que trabajamos en estos espacios. Nuestros sueldos son pagados por la provincia, y en este caso puntual es un sueldo de hambre. ¿Se puede tener educación de calidad o,## Experiencias de implementación de Godot en proyectos educativos

Comunidad en pos de verla crecer y prosperar. Quienes venimos de la militancia del software libre lo tenemos bastante en claro.

Tokugawa Ieyasu, el fundador del shogunato

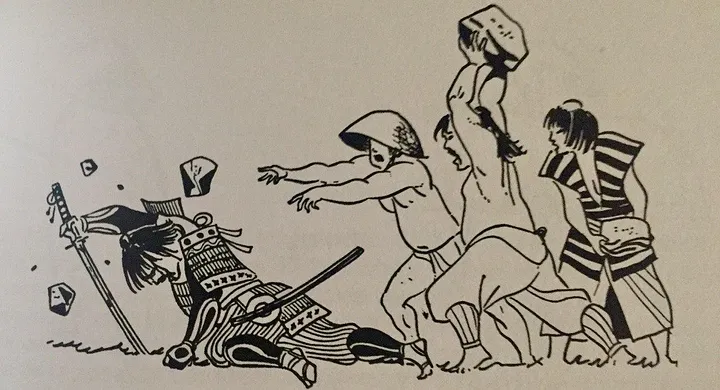

Tokugawa Ieyasu, el fundador del shogunato Pese a la presión soportada por los campesinos, hubo 1240 revueltas documentadas en todo lo que duró el shogunato

Pese a la presión soportada por los campesinos, hubo 1240 revueltas documentadas en todo lo que duró el shogunato Los samurai de Oda Nobunaga asesinando a los monjes budistas del Monte Hiei

Los samurai de Oda Nobunaga asesinando a los monjes budistas del Monte Hiei Estructura de las clases de la sociedad Tokugawa, en detalle

Estructura de las clases de la sociedad Tokugawa, en detalle Distintas clases de guerreros samurai

Distintas clases de guerreros samurai